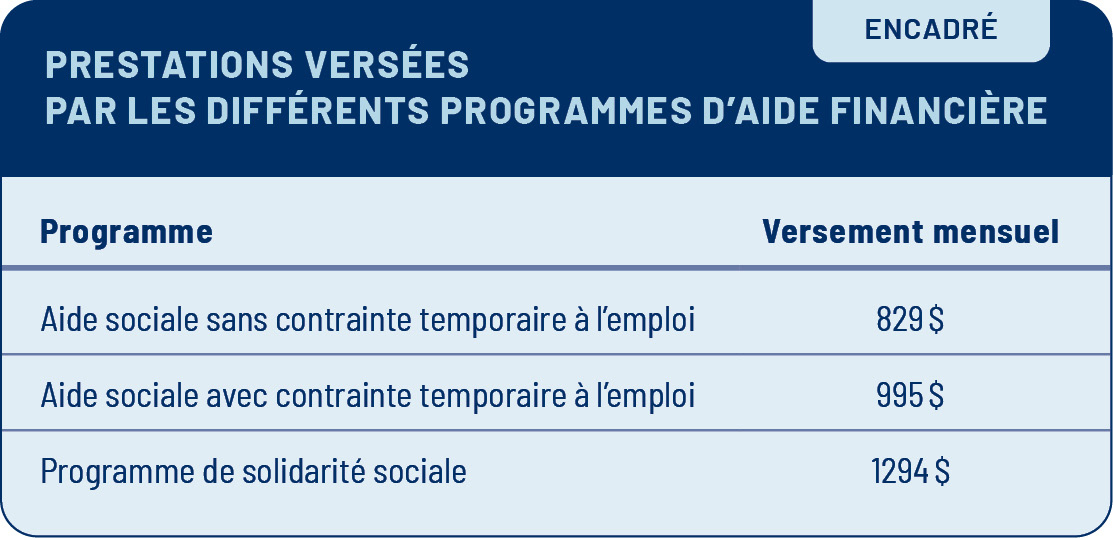

Le patient devant vous est nerveux. Vous le voyez rassembler son courage et vous tendre un formulaire : le SR-2100. Le rapport médical de l’aide sociale. Ce document, une fois rempli, pourrait attester de ses graves contraintes à l’emploi et lui donner accès au Programme de solidarité sociale. Le patient obtiendrait ainsi 1294 $ par mois du gouvernement, plutôt que les 995 $ que donne le programme d’aide sociale avec contrainte temporaire (encadré).

Que faire ? « C’est un gros défi de répondre à la question : “Est-ce que la personne est apte à travailler ou pas ?”, estime le Dr David Barbeau, médecin de famille pratiquant au CLSC et GMF-U des Faubourgs, à Montréal. Quand il s’agit de contraintes temporaires, c’est facile. Lorsque quelqu’un se casse un bras, on sait qu’au bout de trois mois, il va probablement être en mesure de retravailler. Mais pour des situations plus complexes, comme des problèmes de santé mentale, des dépressions chroniques, des troubles anxieux chroniques, des problèmes chroniques de dépendance, c’est plus compliqué. »

Comment, par exemple, évaluer les barrières à l’emploi d’une personne en situation d’itinérance ? « Beaucoup sont dans la rue depuis longtemps. On se demande si elles seront en mesure de retrouver un travail au cours de leur vie. Cela pose concrètement la question de l’inaptitude prolongée au travail. Mais comment l’évalue-t-on ? Sur quels critères ? » Le Dr Barbeau, qui exerce aussi au Programme CRAN–Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, a cherché il y a plus de dix ans des réponses, d’abord comme clinicien, puis comme chercheur. Aujourd’hui, il donne des formations* à ses collègues avec une chercheuse du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS), Mme Nadia Giguère.

Une évaluation récente de l’équipe de recherche du CREMIS, faite notamment auprès de 45 médecins ayant suivi la formation, montre que l’acquisition de connaissances permet de modifier la pratique. Après le cours, les cliniciens étaient plus nombreux à faire une anamnèse sociale, à demander une évaluation à un autre professionnel et à discuter ouvertement du formulaire avec le patient.

Une stabilité nouvelle

Que faut-il savoir ? « Le revenu disponible est un déterminant important de la santé », explique la Pre Giguère, qui enseigne à l’Université de Montréal. Avec les 300 $ supplémentaires par mois qu’accorde le Programme de solidarité sociale, le patient restera quand même dans une pauvreté extrême. « Néanmoins, il s’en éloignera un petit peu, avec tout ce que ça implique pour sa santé. »

Mais ce supplément aide-t-il vraiment le patient ? Ne freine-t-on pas son retour au travail ? « On a vu, dans nos résultats, qu’en donnant plus d’argent aux gens, on les remobilisait socialement. Nos travaux et ceux de collègues de l’Université du Québec à Montréal ont également montré que le revenu additionnel n’altère pas la valeur qu’ils accordent au travail », dit la Pre Giguère, qui a effectué sur ce sujet deux études, dont l’une avec le Dr Barbeau, aussi praticien-chercheur au CREMIS.

La chercheuse et ses collaborateurs se sont également penchés sur le parcours des gens qui accédaient au Programme de solidarité sociale. « On s’est rendu compte qu’en apaisant un peu l’anxiété financière, on diminuait aussi l’insécurité liée au logement et à l’alimentation. Ce sont des gens qui sont constamment en mode survie, on vient donc améliorer un peu leur situation. »

Mais y a-t-il un risque de favoriser une hausse de la consommation de drogue ou d’alcool chez certains patients ayant un problème de dépendance ? Ce n’est pas le cas, affirme le Dr Barbeau à partir des données recueillies au Centre de réadaptation en dépendance. « Le supplément a même plutôt tendance à diminuer la consommation parce que ces gens n’ont plus à vivre le stress chronique de la pauvreté extrême », dit-il.

Cette stabilité nouvelle aide d’ailleurs les bénéficiaires à reprendre leur vie en main. « Ils peuvent se rendre plus régulièrement à leurs rencontres avec leurs intervenants. Certains vont faire du bénévolat ou renouer avec leur famille. On a vu qu’il y avait une amélioration de leur intégration sociale, même si leur capacité à travailler n’augmentait pas forcément », affirme le médecin.

Le Programme de solidarité sociale offre par ailleurs un autre avantage : il donne accès à différents programmes d’aide. Les prestataires peuvent ainsi profiter de programmes d’alphabétisation, de préparation à l’emploi. Il y a également le programme Réussir qui facilite l’accès aux études, mais aussi d’autres pour améliorer les habiletés sociales.

Les « contraintes sévères à l’emploi »

Pour bénéficier du Programme de solidarité sociale, le patient doit se voir reconnaître des « contraintes sévères à l’emploi ». Le rôle du médecin est crucial pour en attester. Il doit ainsi inscrire, sur le formulaire SR-2100, les problèmes physiques ou mentaux qui limitent les possibilités de travailler de son patient.

Lorsque le diagnostic est inclus dans la liste préétablie par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), la reconnaissance des contraintes est automatique. Les affections acceptées comprennent les troubles mentaux comme la schizophrénie, le cancer de stade IV, un trouble du spectre de l’autisme grave, etc. Mais ces problèmes ne correspondent pas à ceux de la majorité des demandeurs.

Néanmoins, il est souvent possible de trouver d’autres types de diagnostics invalidants. « Si on creuse, on va découvrir des personnes qui ont été victimes d’agressions durant leur enfance. Ce sont des traumas complexes qui produisent des séquelles comme l’anxiété, une humeur instable, une faible estime de soi », indique le Dr Barbeau.

Les médecins ont d’ailleurs une certaine latitude. « Il y a différentes façons de remplir le formulaire, explique la Pre Giguère. Le médecin peut inscrire un seul diagnostic lié à une incapacité ou deux bénins qui, jumelés à un problème psychosocial ou à un contexte de vie difficile, vont finalement constituer des barrières à l’emploi pour la personne. » Le formulaire lui-même présente des limitations fonctionnelles que le médecin doit inscrire en fonction de l’état de son patient.

Le médecin peut également recourir à d’autres professionnels pour étayer son rapport. « Par exemple, un travailleur social peut faire un historique du parcours d’emploi de la personne. Un ergothérapeute peut détailler ses habiletés dans son quotidien. Ou un psychologue peut faire une évaluation. Tous ces rapports vont nous aider à documenter les difficultés de la personne », mentionne le Dr Barbeau.

Parler avec le médecin du MESS

Le sort du patient, toutefois, ne repose pas uniquement entre les mains de son clinicien. Ce sont les médecins du MESS qui prendront la décision. « Plus notre cas est documenté et clair, plus ce sera facile pour eux de décider, et plus la personne sera susceptible de bénéficier du programme », indique le praticien-chercheur.

Le Dr Barbeau a par ailleurs découvert un truc pour multiplier les chances de succès : cocher « oui » à la question « Considérez-vous important que le médecin du ministère communique avec vous ? ». « Je mets un crochet dès que le cas est le moindrement complexe. En parlant à un être humain, on peut plus facilement nuancer la situation du patient. C’est plus rapide et très efficace », dit le médecin, qui conseille ce moyen dans ses formations.

Les contraintes temporaires

Avant d’accéder au Programme de solidarité sociale, bien des patients doivent se contenter du programme d’aide sociale avec contrainte temporaire. Ils reçoivent moins d’argent et, tous les trois mois, il leur faut fournir une attestation du médecin. « Ils vivent le stress d’avoir à obtenir un rendez-vous médical et de se demander si le médecin va encore signer le formulaire », explique la Pre Giguère.

Bien des cliniciens sont réticents à inscrire des contraintes graves et persistantes sur le questionnaire SR-2100. Les patients restent ainsi en moyenne près de quatre ans avec des contraintes classées temporaires, selon les chiffres que le Dr Barbeau a trouvés auprès du MESS. « Comme médecin, on peut avoir besoin d’une période d’observation pour des patients que l’on connaît moins. On peut tenter des interventions, leur faire rencontrer un travailleur social et essayer de les faire participer à des programmes d’employabilité. Mais quand ces mesures ne fonctionnent pas, c’est peut-être parce que la personne n’est tout simplement pas capable de travailler et qu’il y a derrière des raisons médicales. »

Selon les critères du ministère, par ailleurs, si le médecin considère qu’une personne ne sera vraisemblablement pas en mesure de travailler pendant douze mois et plus, cette dernière a potentiellement droit au Programme de solidarité sociale, précise la Pre Giguère.

Un outil pour améliorer la santé des patients

Pour un patient, demander à un clinicien de remplir le formulaire SR-2100 est très stressant. « C’est intimidant parce qu’il faut convaincre le médecin en très peu de temps. Il s’agit souvent de situations ultra-complexes. Les gens ignorent généralement quoi dire, quoi mettre de l’avant. Ils ne savent pas forcément ce qu’il faut indiquer concernant les problèmes psychosociaux, leur historique d’emploi, etc. », mentionne la chercheuse. Et souvent les patients ont honte. « Le travail demeure une valeur importante pour eux. »

Le médecin, en revanche, peut prendre lui-même l’initiative de proposer le Programme de solidarité sociale. « Les patients à qui c’est arrivé nous l’ont raconté avec enthousiasme. C’était comme si le médecin leur avait ouvert une voie, leur avait fait confiance. Il leur a suggéré une mesure qu’ils ignoraient ou n’osaient plus demander », dit la Pre Giguère. En matière d’alliance thérapeutique, c’est très fort, estime-t-elle.

« L’idée n’est pas de donner accès au programme à tout le monde, mais de considérer cette possibilité pour les gens qui sont sur l’aide sociale depuis longtemps. Dans ces cas, on peut se poser la question : y a-t-il une raison médicale qui fait en sorte que cette personne-là ne travaille pas ? », indique le Dr Barbeau.

Pour le clinicien-chercheur, le Programme de solidarité sociale est un précieux instrument. « Je trouve qu’au Québec, on est privilégié d’avoir des mesures pour tenter de combattre la pauvreté. Le programme de solidarité fait partie de ces outils. Les médecins ont tendance à seulement voir un autre formulaire à remplir. Pour ma part, au fil du temps, je me suis mis à le considérer comme un instrument à ma disposition pour améliorer le sort et la santé de mes patients. Pour eux, avoir un revenu supplémentaire apporte vraiment un changement. »

* On peut trouver une version de la formation sur Caducée (« L’aide sociale, ses formulaires et le rôle des médecins », http://bit.ly/3VNBB36)